주시영(아트센터예술의시간 디렉터)

여러 개의 방을 가진 크거나 작은 건물을 생각해 보자. 각 방의 벽마다 크기가 다른 캔버스가 걸려 있다. 다양한 영상과 미디어, 조각과 설치 작품들이 공간을 채우고 있다. 잠시 머물며 보게 되는 작품도 있고, 스쳐 지나가는 작품들도 있을 것이다. 손에 쥐고 있는 플로어맵을 따라가며 작가의 이름과 작품의 제목들을 읽는다. 사람들은 흥미로운 작품 앞에 잠시 서서 케이크 한 조각을 즐기듯 작품을 즐긴다. 전시를 관람한 그들은 더 풍부해진 것도 아니고, 빈약해진 것도 아닌 채 전시장을 떠난다. 그리고 다시 일상생활에 파묻힌다. 그들은 왜 여기에 왔을까. 예술을 경험한다는 것이 예술 작품의 내용을 파악하거나, 예술가의 의도를 알게 되거나, 더 나아가 예술을 이해하게 되는 것과 연관이 있을까. 현대미술에 있어 이 과정과 질문은 혼란스럽다.

예술가는 어디를 향해 외치고 있는가. 말할 수 있는 사람들은 아무 말도 하지 않고, 들을 수 있는 사람들은 아무 것도 듣지 못한 상태가 되어, 굶주린 영혼은 굶주린 채 돌아간다.1

벤야민이 말한 경험의 빈곤2은 우리가 일상적인 경험에서 느끼는 마음의 빈곤에 관해 일부 설명해 줄 수 있다. 과학적으로 검증되었다고 믿을 수 있게 된 사실들, 숫자들, 통계들을 더욱 신뢰하게 되면서 개인의 특별한 경험은 점차 중요하지 않은 시대가 되었다. 테크놀로지의 발전은 대부분의 사람들을 비슷한 경험의 틀 안에 모이게 한다. 비슷한 목표를 성취하고자 달려가는 한국인들은 놀랍도록 다를 바 없는 경험치를 안고 있다. 개인의 경험이 가진 이야기를 허용할 여유가 없는 사회는 나와 다른 삶을 사는 이들의 이야기로도 연결되지 못한다. 무엇보다 스마트폰을 손에 쥔 지금의 시대가 경험할 수 있는 삶의 모양은 개인이 경험할 수 있는 자기 너머의 세계를 단조롭고 납작하게 만든다. 경험의 빈곤과 서사의 빈곤이 동시대를 살아가는 각 세대 속에 스며들어 문화화되고 있다.

매끈하고 반짝이는 대리석 표면 같지만, 그 안은 텅 빈 플라스틱 같은 문화에서 우리가 기대할 수 있는 것은 우리 내면의 공간이다. 빈곤과 결핍의 문화는 개인의 공허한 내면을 모른척 한다. 의미있는 경험에서 차단되기 때문에 내면의 공간은 점차 아무 것도 없음의 상태, 즉 죽음의 상태를 경험하고 있다.

예술가는 빈곤하고 공허한 내면의 상태를 채우는 사람이다. 그런 의미에서 예술가는 이야기하는 사람이다. 자신에 관해 말할 수 있는 사람, 자신과 세계의 연결을 시도하는 사람, 서사의 빈곤으로 죽음이 드리워진 문화에 생명의 기운을 불어넣는 사람이다. 이야기하는 힘을 가진 사람은 자신의 내면의 사건들을 잇는 새로운 실을 뽑아낼 수 있어서 고립되지 않은 관계들을 형성할 수 있다.3 묻혀버린 개인 고유의 이야기를 꺼내어 분절된 현재에만 몰두하는 현대인들의 눈을 뜨게 할 수 있는 이들이 있다면, 그것이 예술가의 고유한 책무이자 특권일 수 있다. 이런 의미에서 예술가는 먼저 이야기의 힘을 경험한 사람이라고 할 수 있다. 서사를 통해 경험한 아름다움으로 예술가는 우리 삶을 어울림의 감각으로 가득 채워 우리에게 존재의 이유를 말할 수 있다. 아름다움의 최상의 형식은 삶이 우리에게 주는 가장 위대한 선물들 중 하나이다. 이것이 예술이 가치 있는 진정한 이유이며, 예술가만이 줄 수 있는 것이다.4

좋은 소설은 인간의 삶에 관한 놀라운 비유로 우리를 깨우치고, 좋은 시는 시대를 정화하는 힘을 가졌다. 예술은 컨텍스트context, 즉 시대와 사회적 맥락 안에 텍스트text를 내놓는 일이며, 그것을 제대로 전달할 수 있는 과정이다. 텍스트는 예술가의 삶과 고뇌가 녹아있는 작품, 시, 소설, 음악, 영화와 같은 형태의 작업으로 표현되어 다른 삶 안에 울림을 남긴다. 시각예술은 어떠한가. 현대미술은 어떤 이야기를 펼칠 수 있고 나눌 수 있는가.

그리고, 우리는 누가 예술가인지, 무엇이 예술인지 어떻게 알아볼 수 있을까.

아름다움과 추함을 규정하기는 어렵다. 이것은 아름답고 저것은 덜 아름답다고 말하기 어려운 것 처럼 아름다움의 가치와 기준을 정확하게 말할 수는 없다. 다만, 우리 안에는 아름다움을 감지할 수 있는 ‘무엇’이 있다고 어렴풋이 말할 수는 있다. 아름다움을 경험하는 일은 직접적이고 감각적이고 본능적인 느낌으로 판단하는 주관적 선호에 대한 진술이라기보다 보편적 가치와 연관된 것이다. 아름다움에 대한 우리 각자의 감각에 내포된 것은 우리가 함께하는 삶이 가능하고 가치있게 되는데 필요한 것이 일치한다는 감각이다.5 예를 들어 모두를 즐겁게 하고 분위기를 선순환하는 농담이 있다고 하자. 그것은 좋은, 또는 기능을 제대로 수행하는 농담이 될 것이다. 반면에 불쾌하고 기분을 불편하게 하는 농담이 있다면 그것은 나쁜, 또는 저급한 농담이 될 것이다.6 적절한 유머를 구사함으로써 대화에 참여하는 이들을 좋은 방향으로 즐겁게 할 수 있는 사람은 컨텍스트에 맞는 텍스트를 적절하게 내놓을 수 있는 사람이다. 숨겨진 보편적 감각이 우리 안에 내재하여 아름다움을 느끼는 보편적인 기준으로 적용되는 것이다.

아름다움을 감지하는 것은 자연을 관조함으로써 많은 사람들이 일반적으로 경험하는 경이로움과도 유사하다. 자연을 바라보는 경험, 자연의 변화와 아름다움 앞에서 느끼는 숭고함과 경외감을 통해 예술이 선사하는 아름다움을 생각해 볼 수 있다. 우리는 자연의 아름다움 앞에서 우리 자신을 긍정할 수 있는 존재로 스스로를 자각하고 자유를 느끼고 채움을 경험한다. 예술은 아름답기 때문에 우리 마음에 울림을 남긴다. 그리고 예술은 무언가를 의미하기 때문에 아름다울 수 있다. 예술은 아름답지 않고도 의미가 있을 수 있으나, 아름답기 위해서는 반드시 의미가 있어야 하는 것이다.7 삶에서 아름다움의 의미를 경험하는 것과 그렇지 않은 것은 다시, 살아있는 느낌과 죽은 느낌으로 연결된다. 삶을 살아있다고 느끼게 하는 요소들이 있고 죽은 것 같다고 느끼게 하는 요소들이 있다. 어쩌면 권태 같은 요소들이 우리를 죽음의 느낌으로 이끌 수도 있을 것이다. 권태는 현대인들이 분주함 속에 자아를 잃어버린 상태, 자기 상실의 상태로 볼 수 있다. 과거와 미래와는 철저히 단절된 채 현재의 시간 안에서만 살기 때문에 맥락의 연결에서 배제되어 더욱 자기 안으로 스스로를 가두는 결과를 낳기도 한다.

서서히 사라지기 때문에 없어지는지도 모르는 것들, 갉아먹는 것들의 공격으로 우리는 살면서도 죽음을 경험한다. 또는 삶과 죽음 사이에서 살아가고 있는 듯 보인다. 어쩌면 죽음을 경험하고 있으면서도 아무렇지 않게 느낄 수 있다. 메뚜기 떼가 와서 모든 것을 앗아갔을 때에야 비로소 죽음의 상태를 발견하게 되는 것이다. 화석화된 삶은 모르는 척 살아가는 삶이다. 외면하고 시선을 돌리는 삶, 벌거벗겨진 내면의 공허함과 빈곤을 모르는 척하는 데 익숙해진 삶이다.

과거에도 그랬고, 미래에도 그렇겠지만, 우리는 언제나 산 자와 죽은 자 가운데 살아간다. 무엇이 살았고, 무엇이 죽었는가. 누가 살아있지만 죽은 삶을 살고, 누가 죽은 듯 보이지만 살아있는가. 산 자들과 죽은 자들이 혼재하는 가운데 덩그러니 놓여진 상태에 있는 이들은 주로 깊은 존재론적 고민에 잠긴 예술가다. 예술가는 자신의 삶과 작품을 통해 자신만의 방식으로 이야기를 풀어낼 자유와 선택 앞에 살아가며, 죽은 듯 잠자는 자들 가운데 더욱 산 자로 살아가기를 선택하는 자다.

아름다움이 우리 세계에서 감지되지 못하고 있다면, 우리가 마치 아름다움이 전혀 중요하지 않다는 듯이 살고 있기 때문이다. 예술가는 현재를 살지만, 현재에 속했다고 할 수는 없으며, 이들은 현재 안에서 자신을 둘러싼 세계를 반추하고 항상 다른 방식으로 그들의 이야기를 선보일 자유를 택한다. 그렇다면 무엇을 선택하고 어떤 길을 가리킬 것인가.

알브레히트 뒤러의 동판화 〈 멜랑콜리아 Ⅰ〉는 서양 전통의 멜랑콜리 담론을 집약시킨 작품으로 평가된다. 말하자면 서양 예술가의 초상이다. 천상으로부터 영감을 얻었지만 인간의 약함으로 고뇌와 우울, 고통에 휩싸인 모습을 담은 뒤러의 천사는 이후 모든 예술가의 자화상이 되었다. 당대의 철학자들은 자신의 시대를 어둡고 음울하게 그리고 있는데, 이런 점에서 현대를 규정하는 근본 분위기 역시 멜랑콜리라고 말할 수 있을 것이다. 모든 시대에는 희망과 절망이 공존한다. ‘희망 없음’으로 진단한 시대에 관해 말하는 이들, 또는 희망을 기대하는 이들에게 말할 수 있는 이들은 당대의 시대적 고민과 개인의 존재론적 고민을 안고 있다. 예술가는 결국 보이지 않는 것을 헤집어 놓기를 반복하며 고뇌하고 고민하는 존재이며, 음울한 분위기로 진리를 탐구하는 존재로 살아간다.

공허하고 메마른 문화 가운데 사는대로 수긍하는 죽은 자가 아닌, 자기 너머에 존재하는 ‘무엇’을 알고자 철학하고 고민하는 ‘산 자’는 모두 ‘멜랑콜리아적 인간’으로 말할 수 있을 것이다. 시대적 컨텍스트 안에서 예술작품을 내놓을 수 있는 사람, 그것으로 이야기를 확장하여 다른 이들의 이야기와 연결을 시도하는 이들은, 어쩌면 심연 깊은 곳에서 살아있는 이야기를 길어올리는 사람으로서 현재의 자신이 살아있다는 것을 입증할 수 있지 않을까. 예술가는 작품에 아름다움의 내용과 정신을 담을 수 있는 존재가 되어야 하며, 그 아름다움의 의미를 전달할 수 있는 사람이어야 한다. 현재의 아름다움이 진실한 아름다움으로 전달될 수 있도록 감각하고 감지하여 자신만의 작품으로 내놓는 것이 그들의 역할이다. ‘산 자’로 살아가고자 한다면, 이 역할은 작품을 보고 있는 당신에게도, 그리고 이것에 대해 말하고 있는 나에게도 동일하게 적용되는 책무일 것이다.

–

1 칸딘스키의 『예술에서의 정신적인 것에 대하여』 중 일반론에서 ‘예술을 위한 예술’에 관해 설명하는 내용 일부를 현대의 전시장의 상황에 맞게 각색하여 새로 썼다. 바실리 칸딘스키, 『예술에서의 정신적인 것에 대하여』, 권영필 옮김, 열화당, 2023, pp.21-22.

2 1933년 벤야민의 「경험과 빈곤」이 발표되었다. 원래의 제목은 ‘경험의 빈곤’이었으나, 편집자에 의해 ‘경험과 빈곤’으로 변경되었다. 최성만, 『발터 벤야민 기억의 정치학』, 길, 2014, p.293.

3 한병철, 『서사의 위기』, 다산북스, 2023, p.71에서 한병철이 인용한 마르셀 프루스트의 말을 재인용했다.

4 로저 스크러튼, 『아름다움』, 미진사, 2013, p.139.

5 로저 스크러튼, 『아름다움』, 미진사, 2013, p.146.

6 로저 스크러튼이 아름다움과 가치에 대해 설명하는 부분에서 사용한 농담의 비유에서, 개념을 가져와 재해석하여 사용했다.

7 로저 스크러튼, 『아름다움』, 미진사, 2013, p.128.

김시하는 경희대학교에서 조소전공으로 학부를 졸업하고, 계원조형예술대학교에서 동시대예술 연구과정을 수료하였다. 《장미빛 극장_그 후》(더 스퀘어 논현, 서울, 2024), 《조각의 조각_뜻밖의 미래》(전시공간, 서울, 2023), 《불타는 나의 작은 숲》(페이지룸8, 서울, 2022), 《BURN》(씨알콜렉티브, 서울, 2020), 《모래밭이 하얘지고 검어지고 파래지고 붉어졌다_무대위의 쌍둥이 1막》(space xx, 서울, 2017), 《펑쩡천, 김시하 1:1 Match Exhibition》(Gallery TN, 중국, 2008) 등에서 개인전을 가졌다. 《모두의 셀터》(거제 아그네스 파크, 2024), 《달없는 밤-경기조명 집중 작가전 》(경기도미술관, 경기, 2022), 《속도와 무게의 [ ] 균형》(아트센터 예술의 시간, 서울, 2020), 《나 자신의 노래》(사비나미술관, 서울, 2020), 《욕욕욕-欲欲欲》(시대여관, 서울, 2019), 《로드쇼2019 ‘상하이에서 충칭까지’》(상하이 한국 문화원, 상하이, China & 토탈미술관, 2019) 《악의 사전-강원국제비엔날레》(강릉녹색도시 체험센터, 강릉, 2018) 등의 그룹전에 참여하였다. 난지 미술창작스튜디오(2018), Taipei Artist Village, TA(대만, 2014), 인천아트플랫폼(2012), KUART 레지던시(중국, 2009-2010), 국립현대미술관 고양창작스튜디오(2008) 등의 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.

김원진은 고려대학교에서 조형학부를 졸업하고, 동 대학원에서 조형문화예술전공으로 석사학위를 취득하였다. 《무용한 무용 Dancing in the thin air》(금호미술관, 서울, 2023), 《공백, 고백》(대전테미예술창작센터, 대전, 2022), 《Blank on Timing》(Alter Sight Kesson, 서울, 2021), 《Stratal Landscape 지층적 풍경》(신한갤러리 광화문, 서울, 2017) 등의 개인전을 가졌다. 《퍼블릭아트 뉴히어로 2024》(K&L Museum, 과천, 2024), 《이것은 부산이 아니다》(부산현대미술관, 부산, 2024), 《Between Futures : 예기술술 쇼케이스》(경기상상캠퍼스 디자인1978, 수원, 2022), 《정례브리핑 14시, 27일》(대구예술발전소, 대구, 2022), 《Tu m’ 너는 나를》(SeMA 창고, 서울, 2022), 《수림미술상展》(수림문화재단 수림아트센터, 서울, 2020) 등의 그룹전에 참여하였다. Cité internationale des arts(프랑스, 2023), 대전테미예술창작센터(2022), 금호창작스튜디오(2020-2021), Pier-2 Artist In Residence(대만, 2018) 등의 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.

박보나는 서강대학교에서 영어영문학과, 신문방송학과를 졸업하고, 한국예술종합학교에서 조형예술로 학사학위를 취득한 후, 런던 Goldsmiths College에서 Art practice 전공으로 석사학위를 취득하였다. 《휘슬러스》(갤러리 조선, 서울, 2024), 《Reenactments》(Cartel Space, Bangkok, Thailand, 2019), 《X Reverse》(Pingpong Art Space, Taipei, Taiwan, 2011) 등에서 개인전을 가졌고, 《전시배달부》(국립현대미술관, 청주, 2022), 《나를 만나는 계절》(대구미술관, 대구, 2022), 《Past, Present, Future》(송은아트스페이스, 서울, 2022), 《세마 러닝 스테이션: 전환》(서울시립미술관, 서울, 2021), 《Shadow Cast, Scape Public Art 2021》(Christchurch, New Zealand, 2021), 《아시아태평양 트리엔날레》(브리즈번, 호주, 2018), 《제8기후대 – 미술은 무엇을 하는가》(광주비엔날레, 광주, 2016) 등의 그룹전에 참여하였다. 난지미술창작스튜디오(2016), Twilight Project(대만, 2013), 금천예술공장(2010-2011), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto(이탈리아, 2009) 등의 국내외 레지던시에서 입주작가로 활동하였다. 저서로 『예술이 내 것이 되는 순간』(2023), 『이름 없는 것도 부른다면』(2021), 『태도가 작품이 될 때』(2019)가 있다.

손선경은 홍익대학교 동양화과를 졸업하고, 프랑스 파리 8대학교에서 현대미술과 뉴미디어전공으로 석사학위를 취득하였다. 《SUNK.》(페이지룸8, 서울, 2023), 《Demi Demi Banana》(아마도 예술공간, 서울, 2022), 《Emerge_comecomecome》(옵스큐라, 서울, 2019), 《희미한 현재》(OCI 미술관, 서울, 2017) 등의 개인전을 가졌다. 《우아한 돌》(이천 시립 월전 미술관, 이천, 2024), 《빈민굴 언어》(전시공간, 서울, 2023), 《끈질기게, 끈질긴》(d/p, 서울, 2019), 《난지아트쇼(1: 쇼!룸!), 난지아트쇼(2: 믿음을 구하라), (6: 크립토스)》(난지미술창작스튜디오, 서울, 2018), 《DOMINUS VONISCUM》(의외의 조합, 서울, 2018), 《오마주:오래보고 마주보고 주목할만한》(가나아트파크, 양주, 2017) 등의 그룹전에 참여하였다. 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오(2018), KH Messen 메센 쿤스트 하우스(노르웨이, 2018), 타데우스칸토르 레지던시(폴란드, 2018) 등의 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.

오묘초는 골드스미스대학교에서 순수미술을 전공하였다. 《PunchDrunk: 발굴된 미래》(작은미술관 보구곶, 김포, 2023), 《배럴아이》(오시선, 서울, 2022), 《점보쉬림프》(대전테미예술창작센터, 대전, 2021) 등에서 개인전을 가졌고, 《풍경들》(우손갤러리, 대구, 2023), 《모두 다른 빛깔》(국립현대미술관 고양레지던시, 고양, 2022), 《Pageone》(수림큐브, 서울, 2022), 《새도우랜드》(아마도예술공간, 서울, 2021), 《Re-makers》(DMZ, 고성, 2021), 《수림미술상전》(수림아트센터, 서울, 2020) 등의 그룹전에 참여하였다. 『언급되지 않을 것들의 흔적』(2018)을 출판하였으며, 수림미술상(2020)을 수상한 바 있다. 금천예술공장(2023), 국립현대미술관 고양레지던시(2022), 대전테미예술창작센터(2021) 등의 레지던시 입주작가로 활동하였다.

장보윤은 서울여자대학교 미술대학 서양화과(시각디지인과 부전공)를 졸업하고, 서울대학교 대학원에서 서양화전공으로 석사학위를 취득하였다. 《마운트 아날로그》(아카이브 봄, 서울, 2016), 《밤에 익숙해지며》(두산갤러리 뉴욕, 뉴욕, 2014), 《너의 첫 번째 해》(갤러리현대 윈도우 전, 서울, 2013) 등에서 개인전을 가졌다. 《Lies of lies, On photography》(Huis met de Hoofden, 암스테르담, 2015), 《거짓말의 거짓말》(토탈미술관, 서울, 2015), 《청년미술프로젝트 꿀사과 대구》(EXCO, 대구, 2014), 《현대적 관광》(일현미술관, 양양, 2013), 《넥스트 제너레이션》(두산갤러리, 서울, 2013) 등의 그룹전에 참여하였다. 두산갤러리 뉴욕 레지던시(미국, 2014), 국립현대미술관 고양창작스튜디오(2012), 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오(2010-2011), 뉴욕아트오마이 레지던시(2010) 등의 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.

정고요나는 홍익대학교에서 회화 전공으로 학사학위를 취득하였다. 《Following, 부유하는 시선들》(PEYTO 갤러리, 서울, 2024), 《아주 사적인 절차_In my algorithm》(GOP FACTORY, 서울, 2022), 《Filtering》(씨알 콜렉티브, 서울, 2021), 《WELL, THIS WORK-BLACK NOT BLACK》(페이지룸8, 서울, 2021) 등에서 개인전을 가졌다. 《성좌, 놓고 놓이는 ROOM, Lean and Lay》(페이지룸8, 서울, 2024), 《내게 다정한 사람》(인천아트플랫폼, 인천, 2024), 《다중시선 A Glimpse of Our Time》(금호미술관, 서울, 2023) 등의 그룹전에 참여하였다. 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오(2018), 캔파운데이션 명륜동 창작스튜디오(2016, 2014) 등의 레지던시 입주작가로 활동하였다.

정수는 이화여자대학교 조형예술대학에서 섬유예술을 전공하고, 영국 Chelsea College of Art and Design에서 Fine Art 전공으로 석사학위를 취득하였다. 《수영을 못하는 사람의 바다》(홍티아트센터, 부산, 2022), 《당신은 믿은 게 아니라 속은 거야》(프로젝트 스페이스 사루비아, 서울, 2020), 《다다다다다타타타타라라라》(더 레퍼런스, 서울, 2019), 《누군가의 누군가》(space xx, 서울, 2018) 등의 개인전을 가졌다. 《낮은 휘파람, 박제된 손》(수림큐브, 2024), 《The Caling》(…ism Project Space, 헤이그, 네덜란드, 2023), 《긴, 빈 꼬리, 희박하게 가끔 빛》(SeMA 벙커, 서울, 2022), 《당신과 나 같은 사물》(신한갤러리 역삼, 서울, 2022), 《Bang》(CC de Vleeshaak, 앤트워프, 벨기에, 2021) 등의 그룹전에 참여하였다. 『매일 밤 온몸을 열고 새가 사막을 건너오길 기다렸네 It Opens Its Body Every Night and Waits For a Bird Travelling Across the Desert』(2018), 『그렇게 과거가 된다 When It Turns To The Past』(2017) 등 여러 출판 작업에 참여하였다.

한석경은 동덕여자대학교 회화과를 졸업하고, 홍익대학교 대학원에서 동양화 전공으로 석사학위를 취득하였다. 《섟》(고양시예술창작공간 새들, 경기, 2024), 《사사(使事)》(아트포럼리, 경기, 2020), 《시언: 시대의 언어》(DMZ 예술구락부 통/화곡동 컨테이너, 경기, 2019), 《시간채집:잃고 잊고 있고》(보안여관, 서울, 2011) 등에서 개인전을 가졌고, 《2021 DMZ 아트&피스 플랫폼》(고성제진역, 고성, 2021), 《낯선 전쟁》(국립현대미술관, 서울, 2020), 《흰 밤 검은 낮》(경기도미술관, 경기, 2020) 등의 그룹전에 참여하였다. 현재 해움·새들(2022-2024)의 레지던시 입주작가로 활동 중이다.

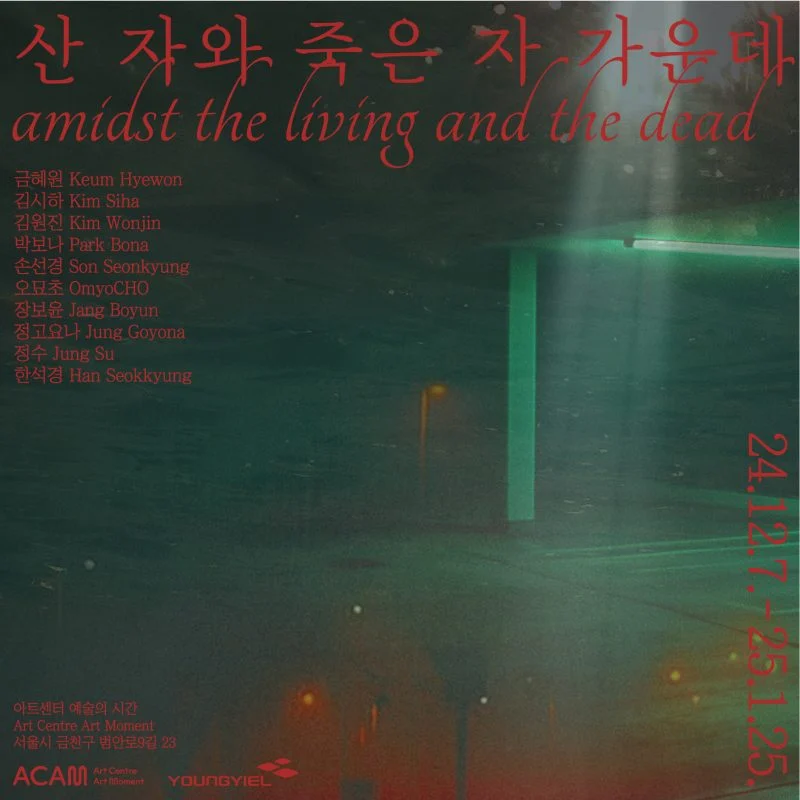

산 자와 죽은 자 가운데

amidst the living and the dead

2024. 12. 7. – 2025. 1. 25.

아트센터예술의시간 2, 4층

금혜원 김시하 김원진 박보나 손선경 오묘초 장보윤 정고요나 정수 한석경

주최 | 아트센터 예술의 시간

후원 | ㈜영일프레시젼

디렉터 | 주시영

큐레이터 | 김민경

어시스턴트 큐레이터 | 이재희

운영지원 | 설미숙

글 | 주시영

사진촬영 |송호철

그래픽디자인 | 이재희

공간조성 | I&F

작품설치 | 그린레벨

작품운송 | 원아트

교육 프로그램 | 그 새는 있다. 그 새는 없다. | 우리가 존재하는 시간 | 나를 위한 이야기

개인정보 처리방침

아트센터 예술의 시간(이하 “아트센터”)은 정보주체의 개인정보를 중요시하며, “정보통신망 이용촉진 및 정보보호”에 관한 법률을 준수하고 있습니다.

회사는 개인정보취급방침을 통하여 정보주체가 제공하는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

■ 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법

1) 수집하는 개인정보의 항목

– 아트센터는 온라인 소식 발송, 전시 및 프로그램 신청 및 확인, 문의응대, 기타 서비스 신청을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

– 성명, 전화번호, 이메일, 주소

– 서비스 이용 과정이나 사업 처리 과정에서 서비스이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP, 결제 기록, 불량이용 기록이 생성되어 수집될 수 있습니다.

2) 수집방법

홈페이지 내 온라인 상담, Q&A게시판

■ 개인정보의 수집 및 이용목적

아트센터는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

– 성명: 정확한 상담 진행을 위한 기본적인 사용자 정보

– 전화번호, 이메일: 문의 사항에 대한 답변 전달을 위한 연락처 정보

– 주소: 물품 배송 시 참고할 만한 배송지의 확보

■ 개인정보의 보유 및 이용기간

원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

단, 관련 법령에 의한 정보 보유 사유 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다.

1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록

– 보존이유 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 5년

2) 대금 결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록

– 보존이유: 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 5년

3) 정보주체 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록

– 보존이유 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 3년

4) 로그 기록

– 보존이유 : 통신비밀보호법

– 보존기간 : 3개월

■ 개인정보의 파기절차 및 방법

아트센터는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.

1) 파기절차: 정보주체가 상담을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.

2) 파기방법: 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

■ 개인정보 제공

아트센터는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.

1) 이용자들이 사전에 동의한 경우

2) 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

■ 정보주체 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법

1) 정보주체의 개인정보를 최신의 상태로 정확하게 입력하여 불의의 사고를 예방해 주시기 바랍니다. 정보주체가 입력한 부정확한 정보로 인해 발생하는 사고의 책임은 이용자 자신에게 있습니다.

2) 정보주체는 개인정보를 보호받을 권리와 함께 스스로를 보호하고 타인의 정보를 침해하지 않을 의무도 가지고 있습니다. 비밀번호를 포함한 개인정보가 유출되지 않도록 조심하시고 게시물을 포함한 타인의 개인정보를 훼손하지 않도록 유의해 주십시오. 만약 이 같은 책임을 다하지 못하고 타인의 정보 및 존엄성을 훼손할 시에는 「정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률」 등에 의해 처벌받을 수 있습니다.

3) 정보주체는 언제든지 등록되어 있는 자신의 개인정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다. 혹은 개인정보관리책임자에게 서면, 전화 또는 이메일로 연락하시면 지체 없이 조치하겠습니다.

4) 만14세미만 아동의 경우, 법정대리인이 아동의 개인정보를 조회하거나 수정할 권리, 수집 및 이용 동의를 철회할 권리를 가집니다.

5) 귀하가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청하신 경우에는 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 또한 잘못된 개인정보를 제3자에게 이미 제공한 경우에는 정정 처리결과를 제3자에게 지체 없이 통지하여 정정이 이루어지도록 하겠습니다.

6) 아트센터는 이용자의 요청에 의해 해지 또는 삭제된 개인정보는 “회사가 수집하는 개인정보의 보유 및 이용기간”에 명시된 바에 따라 처리하고 그 외의 용도로 열람 또는 이용할 수 없도록 처리하고 있습니다.

7) 만 14세 미만 아동의 경우 법정 대리인이 아동의 개인정보를 조회하거나 수정할 권리, 수집 및 이용 동의를 철회할 권리를 가집니다.

■ 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항

아트센터는 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 “쿠키(cookie)” 등을 운용합니다. 쿠키란 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다. 아트센터는 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다.

1) 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공

2) 귀하는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서 귀하는 웹브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다.

3) 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 회원님이 사용하시는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.

4) 설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보