조소희 작가 노트

“시간, 그게 뭐지?”

“할아버지가 시간은 해변에서 주사위 놀이를 하는 아이라고 하셨어”

영화 <영원과 하루>에 나오는 대화이다. 이것은 시간에 관한 은유이다. 때때로 무엇을 설명하려고 할 때, 나는 ‘그 무엇’의 다차원적인 의미가 기표에 충분히 담겨지지 못하는 한계를 느낄 때가 있다. 이는 실체의 외연이 너무 넓어서 말 안에 딱 맞게 들어앉지 못하고 그 의미가 넘쳐 흐르는 것인데, 이 때 은유라는 수사는 의미가 확장될 수 있도록 여백을 만들어낸다. 그렇다면 그 여백의 공간으로 흘러 넘친 것은 무엇인가. 기표를 꽉 채우고 넘쳐 흐른 여분은 앎의 연장인가, 아니면 명확한 기표에 가득 담기고 남은 것이니 미지의 나머지로서 모름에 속해야 하는 것인가. 은유의 공간에서 발생되는 잉여분은 앎과 모름의 중간 정도나 양자가 구분 없이 뒤섞인 모호함 일 수도 있다. 어쩌면 은유는 의미를 이 모호함 쪽으로 열어두는 것일지도 모른다.

‘시간’은 은유나 상징 같은 대체물에 기대지 않고는 설명하기가 어렵다. 철학은 시간을 그 특유의 방식으로 수천 년 동안 사유했고, 현대 물리학은 수학과 상상력을 동원하여 시간의 실체를 증명하고자 여전히 씨름하고 있다. 동아시아인들은 ‘시간’이라는 개념을 상정하지는 않았지만 그들이 이해하는 우주와 인간론에는 순환적인 시간성이 흡수되어 있다. 시간에 관한 끈질긴 탐구에도 불구하고 아이러니한 사실은, 삶의 축이 되는 ‘시간’이라는 것에 대해 의심할 여지없이 일상을 살아가고, 시간에 대한 방대한 지식과 경험을 가진 우리는 정작 시간이 무엇인지 명백하게 말할 수 없다는 사실이다. 인류가 그토록 긴 ‘시간’을 써서 ‘시간’을 탐색해 왔건만 인류의 ‘시간’ 안에서 이 주제를 완전히 이해하고 마침표를 찍게 될 ‘시간’이 도래할 것 같지는 않다. 왜냐하면 시간은 아마도 그 안에 거주하는 자가 그것을 도무지 통합적으로 알 수 없도록 은유적이고 모호한 방식으로 실재하기 때문일 것이다. 시간이라는 진실은 철학이나 물리학이, 혹은 예술가나 한 개인이 짐짓 그것을 알아차린 순간에도 동시에 새로운 모름의 장소로 달아나면서 그것을 알고자 하는 이를 당황스럽게 만든다. 시간이 앎의 영역에 온전히 포획될 수 없다는 것만은 확실하다. 시간 안에 거주하는 자는 그저 가벼운 마음으로 그것을 감각하고, 직관하고, 때로는 상상을 동원하여 시간의 일부만을 증명할 뿐이다. 시간을 사유하는 것으로 만족하는 정도가 우리에게 허용된 범위 일지도 모르겠다. 어쩌면 이 모든 것을 잊고 시간이 만들어내는 리듬을 따라 춤을 추듯 사는 것이 ‘시간’이 우리에게 바라는 것일 수도 있다.

김종길 (미술평론가)

므로 있(는 것)이 좋음이 되는 건

없(는 것)을 씀으로 써라.

_ 류영모 옮김, 『노자, 빛으로 쓴 얼의 노래』(無碍, 1992), 82쪽에서

#1. 빈 곳 _ ‘예술의 시간’이라는 공간에 대하여

한 작품이 빈 곳[空間]과 인연을 맺어 제 소리를 온전히 타전하는 것은 얼마나 기쁜 일인가. 비움을 채우는 일이 ‘전시(展示)’라는 미학적 사건의 구조이며 중심일 터인데, 기우뚱 거리지 않고 균형을 유지하는 것은 또 얼마나 힘든 일인가. 조소희의 작품들은 그런 전시의 정의를 먼저 사유하도록 이끈다. 관객을 구경꾼이 아닌, 질문을 생성시키고 멈춰서 머뭇거리게 하며 잊었던 무언가를 떠올리게 하거나 곰곰이 지나온 시간의 무늬를 그려보도록 권유하고 있기 때문이다. 오래된 우물 속처럼 눈 속 가득 깊숙이 들어와 앉는 빈 곳의 너울과 일시 멈춤의 시간. 병아리 등을 타고 가는 나비처럼 ‘나’는 그 너울의 시간을 탄다.1)

작품이 살고 죽는 일은 빈 곳의 공간성과 무관하지 않다. 작품 스스로의 경이로운 창조성과 달리 빈 곳의 처음과 끄트머리를 사유하는 작품은 무엇보다 조화(造化)를 섬세하게 살펴야 한다. 그 빈 곳이 화이트 큐브가 아니라면, 작품의 언어로 직조한 공간의 조화는 미술의 신성한 내부이자 미학의 새로운 심부(心府/深部)가 될 수 있다. 문학평론가 김현은 사상은 육체의 공간 속에 숨어 있다, 아니 웅크리고 있다고 했는데,2) 빗대어 말하면 미학은 공간의 육체 속에 숨어 웅크리고 있는 것이다. ‘예술의 시간’에 조화를 부린 조소희의 작품들은 숨어 웅크리고 있는 것들을 펼쳐서 다성의 목소리로 화음을 이루는 하나의 독특한 사원을 창조해 냈다. 굳이 이름을 붙이면 그것은 ‘시간의 사원’이라고 할 것이다.

아트센터 예술의 시간은 서울시 독산동 공장지대의 ㈜영일프레시젼 기숙사였고, 노동자들이 살았던 원룸이었다. 40년을 살아 온 이 장소의 내력은 완전히 사라지지 않았다. 방을 트고 벽의 피부를 벗겨서 예술의 시간을 담는 그릇으로 탈바꿈 시킬 때 오래된 골조는 이 그릇의 민낯으로 다시 태어났다. 시간의 켜를 키질해 놓은 듯 군데군데 남아있는 벽의 여러 흔적들은 어떤 미술과도 교집합을 이룰 것만 같은 추상성을 가졌고, 헝클어진 검불을 까부르고 난 뒤의 알갱이처럼 공간은 뚜렷하고 선명한 윤곽선을 그리며 낮게, 조용히 침잠해 있었다.

그는 궁리하고 또 궁리했다. 그가 만든 오브제의 이치를 따져서 작품으로 세우는 이 빈 곳의 구조는 전시이면서 동시에 모두를 위한 시간의 사원이어야 했기 때문이다. 공간의 추상성을 장소의 구체성으로 뒤바꾸는 작품들은 그러므로 기도의 언어로 새긴 비문(碑文)이며 이적(異蹟)이 삽시간에 현현했다 사라지는 현장이고, 불현듯 존재의 자취가 묘연해지는 텅 빈 우주의 거대한 그물코 같았다.

“… 자취가 묘연하니/ 밝은 달빛이 차고 만상이 공空하다/ 누가 만일 그 가운데 진실한 뜻 묻는다면/ 들꽃과 풀꽃 절로 총총하다 하리라.” 3)

#2. 성스러운 말의 집 _ <편지-인생작업>에 새긴 참나(眞我)의 ‘숨줄’

시간이 떼로 몰려왔다. 예술의 시간 2층과 4층. 아래위로 세 번을 오르내렸다. 전시를 타는 몸의 감각이 부지런히 널뛰었으나, 쉽게 열리지 않았다. 시간을 입고 벗는 순간들이 이어졌다. ‘오래된 처음’이 공간의 성격이었는데 그는 그 빈 곳에 사원을 빚어 놓았다. 시간은 그곳에서 글의 무늬로 새겨졌고 물비늘 같은 말의 잔물결이 곳곳에서 일렁거렸다.

다석 류영모(1890~1981)는 얇은 것 중에 얇은 것이 시간이라고 했다. 그곳의 시간들은 켜켜이 엎드려서 자라는 찰나와 다르지 않았다. 그 얇은 찰나를 간신히 붙잡고 4층에 놓인 <편지-인생작업 2007-2020> 앞에 섰다. 휘청거리듯 기울어서 겨우 서 있는 1만장의 편지는 그러나 견고했다. 사원은 1만장의 하루하루가 뿜어내는 시간의 무게로 장엄했다. 그 장엄으로 전시실의 공기는 숭엄했다. 그가 사유한 사원의 열주는 장 보드리야르(Jean Baudrillard, 1929~2007)가 “시적인 언어가 주는 강렬한 쾌감은 언어가 그 물질성, 글자 그대로의 해석 속에서 의미를 통과하지 않고서 그 자체로서 기능하는 것”이라고 말한 것에서 비롯되었다. 때는 차고 이르고 가고 오듯이, 그 작품은 시간이 공간을 휘감고 돌면서 차오르는 양상이었다. 보이지 않는 씨줄날줄이 그물코를 지어서 시공(時空)의 숨구멍을 틔우는 순간이라고 할까. 뒤로 돌아서니, 텅 빈 사원에 앉아 타자를 치는 그가 얼비쳤다. 환(幻)이었다.

“내가 하는 일”, “예술의 시간”. 책상 위의 편지에 박힌 두 토막의 글. 그리고 “직조되는 시간 … 시간의 영적인 측면, 시간의 무거움, 무한의 시간, 시간을 알고자 하는 욕망 … 투명하지만 무거운 시간 … 시간의 실체, 추락을 두려워하지 않는 시간, 실의 가벼움, 시간에 대한 무지 … 소멸을 기다리는 시간, 시간을 사유하는 이유 … 시간의 구멍과 무한, 시간을 은유하는 작품 제목, 모름에 도달하기 위하여 … 시간의 부스러기 … 실의 시간 … 시간에 대한 만 가지 생각…….” 타자기로 타이핑한 편지의 일부다. <편지-인생작업 2007-2020>의 맞은 편 벽에 붙은 48개 편지 속 48편의 짧은 구절들을 나지막이, 그러나 또박또박 낮은 목소리로 읊조렸다. “서서히 증식하는 시간”에 다다라서 안개 걷히듯 전시제목의 궁금증이 사라지는 느낌이 들었다. 그는 진심을 다해서 시간을 은유하는 작품 제목을 짓고 있었으리라.

생각을 잘게 나누어 조금씩 토막토막 어떤 구절들을 떠올린 뒤, ‘쓰기’로 태어나는 글을 시간으로 타이핑해서 ‘비움’을 채우는 말들의 제목을. 그의 글쓰기는, 아니 편지는 자기를 세계로 밀어낸 뒤의 빈자리에 세우는 시간의 깃대요, 깃발이었다. 그 깃대와 깃발에서 말의 흰 꼬리가, 글의 흰 그림자가 어른 거렸다. 아주 얇게 가볍게 투명하게 누빈 편지의 흰, 치밀하고 빈틈없이, 비약이나 단절 없이, 풍부한 상징으로 꿴 비단실의 편지에서 흰 그늘이 넓게 번지고 있었다. 그것은 시간을 사유하는 하나의 경전(經典)이었다.

씨줄은 가로 실, 날줄은 세로 실이다. 씨줄날줄로 엮은 것이 그물이다. 경전(經典)의 경도 줄이란 뜻이다. 그 줄로 지은 성스러운 말의 집이 곧 경전이다. 경전은 본래 기도문이기도 했다. 경전을 이루는 말이 그물이라면 말의 뜻은 그물코일 것이다. 그물코는 말집에 뚫린 창문이고 숨구멍이어서 그곳에서는 온갖 의미가 샘솟는다. 사람이 참나(眞我)로 솟나기 위해서는 그러므로 ‘숨줄’을 잡아야 한다. 다석은 말씀을 ‘말숨’이라고 바꿔 불렀다. 말씀으로 사는 것이 곧 ‘말숨’을 쉬는 것이라고 생각했던 것이다. 조소희의 실도 하나의 경이다. 씨줄날줄이 다 있다. 그는 그 두 줄의 오라기로 빚어내는 그물의 사유로 작품을 빚었다.

말씀은 “진리이다(시 119:142), 의롭다(시 119:144), 완전하다(시 18:30), 정결하다(시 19:9), 영원하다(시 119:152), 순결하다(시 12:6), 사모할 만하다(시 19:10), 놀랍다(시 119:129), 자유케 한다(시 119:45), 위로한다(시 119:50)”고 기록되어 있다.4)

#3. 우주 숨결로 짠 그물코 _ 비움으로 채운 <…where…>라는 사건

<…where…>는 그가 그물의 사유로 빚은 거대한 경의 실체이며, 인간의 이기적 자아가 본래적 자아인 ‘참나’로 샘솟는 우주 그물코의 현현이라고 할 수 있다. 실은 본래 두 가닥 세 가닥의 가느다란 솜을 물레로 돌려 한 꼬임으로 엮어서 만든 것이다. 나선형으로 꼬인 그것이 음양(陰陽)의 회오리이다. 꼬이고 엮여서 탄생한 실의 쓸모는 옷과 이불에서처럼 생명을 보듬는 모심에 있었다. 그는 그 모심의 수행으로 그물코의 빈탕(空白/太虛)을 지었다. 그의 빈탕은 이 숨 저 숨 수천수만의 온 숨으로 가득해서 오롯이 숨의 무게로만 조화를 이룬 ‘얼숨’의 위대한 본성(本性)을 보여준다. 하늘마음의 싱싱한 씨알이 사람의 본성이니 그의 그물은 또한 우주 숨의 숨결로 짠 그물코일 터이다.

그는 “그물코를 뜨는 행위는 곧 ‘공백을 짜는 일’이다. 시간의 흐름을 따르는 ‘구멍 짜기’는 알 수 없는 시간을 짜고 있는 행위이기도 하다.”고 했다. 이 말은 노자 『도덕경(道德經)』 11장의 문맥과 다르지 않다. 그것의 해제는 다음과 같다 : 설흔 (낱) 살대가 한 (수레)통에 모였으니三十幅共一轂, 수레를 쓸 수 있음은 그 없(는 구석)이 맞아서라當其無, 有車之用. 진흙을 빚어서 그릇을 만드는데燃埴以爲器, 그릇을 쓸 수 있음은 그 없(는 구석)이 맞아서라當其無, 有器之用. 창을 내고 문을 뚫어서 집을 짓는데鑿戶窓以爲室, 집을 쓸 수 있음은 그 없(는 구석)이 맞아서라當其無, 有室之用. 므로 있(는 것)이 좋음이 되는 건故有之以爲利, 없(는 것)을 씀으로 써라無之以爲用.(다석 류영모 풀이)

<…where…>는 분명히 붉은 실로 짠 그물이다. 2층 전시실에 1600×450×250cm의 크기로 설치해 놓은 이 작품은 그 크기가 주는 압도적인 공간감으로 말문을 닫게 한다. 입구에서 볼 때는 하나의 무한한 덩어리로 천장에 매달린 것처럼 비춰지는데, 전시실로 들어가 그물의 가장자리 바깥을 에둘러 걸을 때는 시간의 먼 길을 산책하는 것 같은 착각을 일으킨다. 그가 공백(空白:여백)을 짜는 일이라고 했듯이 이 작품의 그물코는 ‘비움(空)’으로 가득 차 있어서 그 비움이 만들어 내는 작품의 형상은 마치 무형(無形)의 실체처럼 보였다. 노자는 또 “세상의 몬이 있음에서 남, 있음이 없음에서 남(天下萬物生於有 有生於無)”이라고 했다.5) 이 말에 빗대어 설명하면, 형상이란 있음(有)에서 생성되지만 있음은 없음(無)에서 생겨나는 것이니, 결국 형상을 이루는 바탕은 없음에 있다는 뜻이다. <…where…>의 실상은 그저 실로 짠 그물에 불과할지 모른다. 그러나 이 그물은 빈 공간에 걸려서 공간을 공간으로서 존재케 하는 ‘비움’의 실체를 확연하게 드러낸다. 그 드러냄의 실체가 바로 그물의 형상이었고 그물코의 형상이었다. 있음과 없음의 형상은 따로따로 존재하는 것이 아니다. 있음이 없음에서 나고, 없음이 있음에서 나는 미학적 사건인 것이다.

그는 씨줄의 빛줄기, 날줄의 빛줄기도 보여주었다. 헤아릴 수 없는 빛 그늘의 가닥들이다. 공간은 그 가닥의 장력이 펼치는 긴장으로 숨찼다. 실 하나하나의 숨이 빛으로 터질 때 바닥과 천장은(땅과 하늘은) 더 넓어지는 듯했다. 씨줄과 날줄의 빛 가닥이 땅에서 치솟아 카오스로 엮이면서 거대한 인드라의 하늘그물이 탄생했다. 하늘하늘 실이 출렁거리면서 속삭인다. “아, 이 또한 유쾌한 일이 아니냐!”

“그림과 글은 같은 선 위에서 중복되지 않는 세계를 창조합니다. 이들은 서로를 추월하고 견제하면서 글과 그림을 동시에 수용하는 독자를 상대로 어려운 게임을 합니다.”

_ 이보나 흐미엘레프스카(Iwona Chmielewska, 1960~ )

#4. 본래의 그 자리 _ <내가 하는 일>, <대충 그린 원> 그리고 유쾌한 상상

그가 하는 일은 무엇일까? <내가 하는 일>을 사방팔방으로 둘러보면서 드는 생각들 : 글월을 틔워서 편지에 또박 또박 새겨 박는 일, 씨실을 꿰어 날실로 엮는 그물코 그물 짜기(그는 그것을 ‘공백을 짜는 시간’이라고 말했지), 공간과 장소의 개념적 위치를 바꾸어 관객이 시간 여행자로 혹은 기도하는 수행자로 거듭나게 하는 일, 그 일을 거듭 거듭하기, 공백이 되어야 하는 일, 아무 것도 없이 오롯이 비어있는 일로 하기, 여백으로 가득한 일, 빌 공(空) 흰 백(白)의 하루하루, 그래서 둥글둥글한 공과 하얗고 하얀 흰 빛으로도 생각되는 그의 일들.

생각들이 보글보글 끓더니 하나의 입체적 상태로 빙그르르 돌기 시작했다. 생각의 물레에서 쏟아진 말들이 실타래로 뭉쳐서 동글동글 굴러가는 순간이었다. 바로 그때 말쑥하게 민낯의 얼굴로 앉은 의자와 의자에 앉은 ‘생각구슬’과 ‘실타래’와 ‘시간그물’이 바로 시방세계(十方世界)의 기념비구나, 하는 깨달음이 왔다. 시방세계는 과거현재미래를 통시하는 시간이며 동시에 공간개념이다. 어디에도 머무르지 않는 시공의 바다다. 무수한 세계가 그 안에 있고 그래서 깨달음은 도처에 두루두루 편재해 있다. 그 깨달음이 진리이고 거대한 비움(太虛)이다. <내가 하는 일>은 그러므로, 궁리하는 존재의 실체를 보여주는 놀라운 시적 구조물이라고 할 수 있을 것이다. 의자를 기단(基壇), <두루마리 휴지 위에 타이핑하기>를 ‘경’, 그 경을 품고 서 있는 9개의 둥근 공을 달리 생각하면 9층탑일 수도 있다.

<대충 그린 원>은 두 작품인데, <내가 하는 일>이 공간에 서서 벽에 붙은 그 두 개의 원을 보는 양상이다. 어쩌면 세 작품은 삼각의 구도를 그리면서 완성되는 ‘3수 세계관’의 한 상징이라는 생각도 든다. ‘삼위일체(三位一體)’처럼 하나이면서 셋이고 셋이면서 하나인 철학적 원리. 그 조화의 원리를 담은 경전이 『천부경(天符經)』이다. 총 81자로 되어 있는 이 경전의 첫 문장은 “일시무시일석삼극무진본(一始無始一析三極無盡本)”인데 그것의 해석은 “모든 것은 하나에서 시작되나 그 하나는 시작이 없고, 하나가 나뉘어 셋이 되지만 그 다함이 없는 근본은 그대로다.”6)라는 뜻이다. <내가 하는 일>을 삼각구도에서 빼면, 두 작품은 마치 음과 양처럼 하나의 쌍이요, 두 개의 한 원리여서 그 자체로는 각각 무극(無極)이고 또 태극(太極)일 수도 있는 그런 작품이기도 하다. 『천부경』의 마지막 문장은 “모든 것이 하나로 끝나되, 그 하나는 끝이 없다.”이다. 비단에 실크실로 둥근 그물을 박음질한 작품이 ‘시(始:처음)’와 ‘종(終:끝)’ 사이의 ‘숨줄’이라면, 색연필로 먹칠해 놓은 작품은 처음이거나 끝일 것이다. 그것이 곧 ‘끄트머리’다. 끝이 곧 처음이라는, 아니 끝과 처음은 둘로 나눌 있는 게 아니라는 이야기. 하나라는 이야기.

2층. 입구 오른쪽 복도. 긴 회랑 같은 그곳 벽에 <아, 이 또한 유쾌한 일이 아니냐>의 글이 한 줄로 새겨져 있다. 17세기, 명말(明末) 청초(淸初)의 문예비평가 성탄 진런루이(聖嘆 金仁瑞, ?~1661)가 희곡 『서상기(西廂記)』의 주석에서 열거한 “서른세 가지, 이 또한 유쾌한 일이 아니냐(不亦快哉 三十三則)”의 아홉 번째, 열여덟 번째, 스물여섯 번째, 서른 번째 이야기를 새긴 것이다.7) 어느 여름, 성탄은 큰비로 발이 묶이자 산사에서 열흘 간 머물며 벗과 더불어 인생에서 참다운 유쾌함의 순간을 꼽아 보았다. 그 유쾌함의 순간은 인생에서 가장 통쾌하고 행복한 순간이기도 할 것이다. 그런데 그 유쾌 통쾌한 일들이란 것이 참으로 수수하기 짝이 없다. 그가 새긴 글의 순서는 다음과 같다.

18. 나는 오래 전부터 승려 되기가 소원이었다. 그러나 육식을 못한다기에 망설이고 있었는데, 이제부터는 승려가 되어도 마음대로 육식을 해도 좋게 되었다고 하자. 자, 그렇게 되면 대야에 하나 가득 물을 데워 놓고 잘 드는 면도칼로 여름철이 지나기 전에 깨끗이 삭발을 한다. 아, 이 또한 유쾌한 일이 아니겠는가.

26. 나는 성인군자가 아니기 때문에 좋지 못한 일을 행하지 않는다고 할 수는 없다. 밤중에 그 어떤 좋지 못한 일을 하고 아침에 일어나면 그 때문에 매우 불쾌하다. 그때 문득 머리에 떠오르는 것은 좋지 못한 일을 감추지 않는 일은 참회함과 같다고 하는 불교의 가르침이다. 그래서 나는 알지 못하는 사람이거나 옛날 친구이거나 주위의 모든 사람들에게, 내가 행했던 좋지 못한 일에 대해 이야기를 한다. 아, 이 또한 유쾌한 일이 아니겠는가.

9. 식사를 끝낸 뒤의 무료함을 달래려고 헌 가방을 열어 그 속에 든 물건을 공연스레 뒤적거린다. 그러자, 우리 집에 돈을 꾸어 준 사람들이 쓴 수십 장 수백 장의 차용증서 뭉치가 나왔다. 빚진 사람들 가운데는 이미 죽은 사람도 있고 아직 살아 있는 사람들도 있다. 그러나 어쨌든 돈을 받아낼 가망은 없다. 나는 몰래 그것들을 둘둘 말아 불에 태우고 하늘을 올려다보며 연기가 깨끗이 사라져 가는 것을 바라본다. 아, 이 또한 유쾌한 일이 아니겠는가.

30. 누군가가 날리고 있던 연줄이 끊어져서 연이 날아간다. 그것을 바라보고 있다. 아, 이 또한 유쾌한 일이 아니겠는가.

일체의 꾸밈과 거짓 없이 어지간히 수더분하고 또 무던해 보이는 이런 생각들은 고스란히 조소희의 생각들과 다르지 않게 이어진다. 그리고 어쩌면 이러한 생각들이 씨줄날줄로 엮은 ‘경’의 소소한 이야기라는 생각이 뒤따른다. 그는 실제로 저 글의 이곳저곳을 따라가며 핀으로 붉은 실을 꽂아 두었다. 진런루이의 이야기는 서른셋이고 ‘3’은 변화의 수이니, 조소희가 꽂은 실은 이야기를 타고 흐르면서 새로운 이야기로 변화해 갈 것이다. 그 변화를 보는 것이 또한 유쾌한 상상이 아니겠는가!

<시간을 은유하는 작품 제목>은, 끄트머리의 한 극지를 지나 시공으로 짠 그물코의 심해로 나아가는 그의 사유로 촘촘하다. 아트센터 예술의 공간은 조소희의 작품들과 만나서 광활한 심해가 된 듯했고. 4층을 돌아 1층으로 내려오는 계단, 시간은 다시 현실로 빠르게 회귀하면서 초침을 돌렸다.

길었던 하루가 끝나면 침묵할 시간이 필요하다. 난롯불 앞에서 자신도 모르게 그렇게 하듯, 침묵의 미미한 온기를 향해 굳은 손을 뻗어 펼칠 시간이.

_ 한강, 『흰』, 11쪽.

―

1) “오래된 우물 속처럼 눈 속 가득”과 “병아리 등을 타고 가는 나비”는 김복태 시집 『백 년의 토끼와 흰말과 고양이』(천년의 시작, 2020)에서 인용했다.

2) 김현, 『행복한 책읽기(김현의 일기 1986~1989)』(문학과지성사, 2002) 참조.

3) 강소연, “반야지혜 지니고 중생에게 나아가다”, 현대불교, 2017.8.19.에서 재인용. 견성(見性)에 이르는 과정을 열 단계로 간명하게 묘사한 그림인 십우도(十牛圖)에서 인우구망(人牛俱忘)과 반본환원(返本還源)을 푼 대목이다.

4)가스펠서브, 『라이브 성경사전』(생명의말씀사, 2006)의 ‘말씀(Word)’ 참조.

5) ‘세상의 몬’이란 천하 만물을 가리킨다. 몬은 만물을 뜻하는 순우리말이다. 다석 류영모의 풀이에서 가져왔다.

6) 우실하 교수는 『3수 분화의 세계관(동북아 모태문화 유라시아 모태문화)』에서 ‘3’을 변화의 계기수, ‘9’를 변화의 완성수, ‘81’을 우주적 완성수로 해석한다. 『천부경(天符經)』의 전체해석은 이렇다 : 모든 것은 하나에서 시작되나 그 하나는 시작이 없고, 하나가 나뉘어 셋이 되지만 그 다함이 없는 근본은 그대로다. 셋 중 하늘이 첫 번째로 나온 하나고, 땅이 두 번째로, 사람이 세 번째로 나온 하나다. 하나가 모여 열이 되고, 우주의 기틀이 갖추어지되 모두 셋으로 이루어져 있으니, 하늘이 둘을 얻어 셋이 되고, 땅이 둘을 얻어 셋이 되고, 사람이 둘을 얻어 셋이 된다. 하늘과 땅, 사람 모두가 하늘·땅·사람의 세 가지 차원을 가지고 있다. 크게 합하여 여섯이 되고, 여섯이 일곱과 여덟을 만들며, 아홉에서 순환한다. 하늘·땅·사람이 합쳐져서 온갖 사물을 형성하고 진화하고 발전하고 완성에 이른다. 셋과 넷이 어울려 고리를 만들고, 다섯과 일곱이 어울려 일체가 된다. 만물이 이와 같은 질서 속에 오묘히 오고 가며 온갖 모양과 쓰임을 지어내지만, 그 근본에 있어서는 변함이 없다. 본마음은 태양과 같아서 오직 빛을 향하니 사람 안에 하늘과 땅이 있어 셋이 일체를 이룬다. 모든 것이 하나로 끝나되, 그 하나는 끝이 없다.

7) 진성탄(金聖嘆)의 본명은 진런루이(金人瑞)이고 성탄(聖歎)은 호(號)이며 초명(初名)은 진쿠이(金喟)다. 중국 장쑤성 쑤저우 우셴(吳縣) 출생이다. 린위탕(林語堂, 1895~1976)은 그를 당송8대가에 버금가는 문장가라고 했다. 평생 관직에 오르지 않았고, 관리들의 폭정에 항의하다 참수 당했다. 『이소(離騷)』와 『장자(莊子)』, 『사기(史記)』, 『두시(杜詩)』, 『수호지(水滸志)』, 『서상기(西廂記)』 등에 대해 각각 비평을 하여 성탄육재자서(聖嘆六才子書)로 내놓음으로써 문학으로 간주되지 않았던 희곡과 소설을 정통문학과 구별하지 않고 다루었다. 임종욱 편저, 김해명 감수, 『중국역대인명사전』(이회문화사, 2010) 참조. 성탄의 “이 또한 유쾌한 일이 아니냐(不亦快哉)”는 조선에서도 널리 읽혔고, 선비들은 제 나름의 유쾌한 일들을 시로 표현했다. 다산 정약용도 스무 수의 한시로 읊은 바 있다.

조소희는 동덕여자대학교에서 회화과를 졸업하고, 파리 1대학에서 조형예술학으로 석·박사학위를 취득하였다. 《Another Ladder》(예술공간 수애뇨339, 서울, 2017), 《아홉 개의 사다리 ―오래된 집 재생 프로젝트 9》(오래된 집, 서울, 2014), 《Salon de Hyaloplasm》(salon de H, 서울, 2013), 《사(絲)적 인상》(갤러리 선컨템포러리, 서울, 2012), 《Voyage》(윈도우 갤러리-갤러리 현대, 서울, 2006)에서 개인전을 가졌고, 《퇴적된 유령들》(대청호미술관, 청주, 2019), 《마음의 단상》(부산현대미술관, 부산, 2019), 《기록, 기억》(서울도시건축센터, 서울, 2019), 《그리고 아무 말도 하지 않았다》(OCI미술관, 서울, 2018) 등의 그룹전에 참여하였다. 국립현대미술관 고양창작스튜디오(2013), 노마딕 레지던시(러시아, 2012) 등의 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.

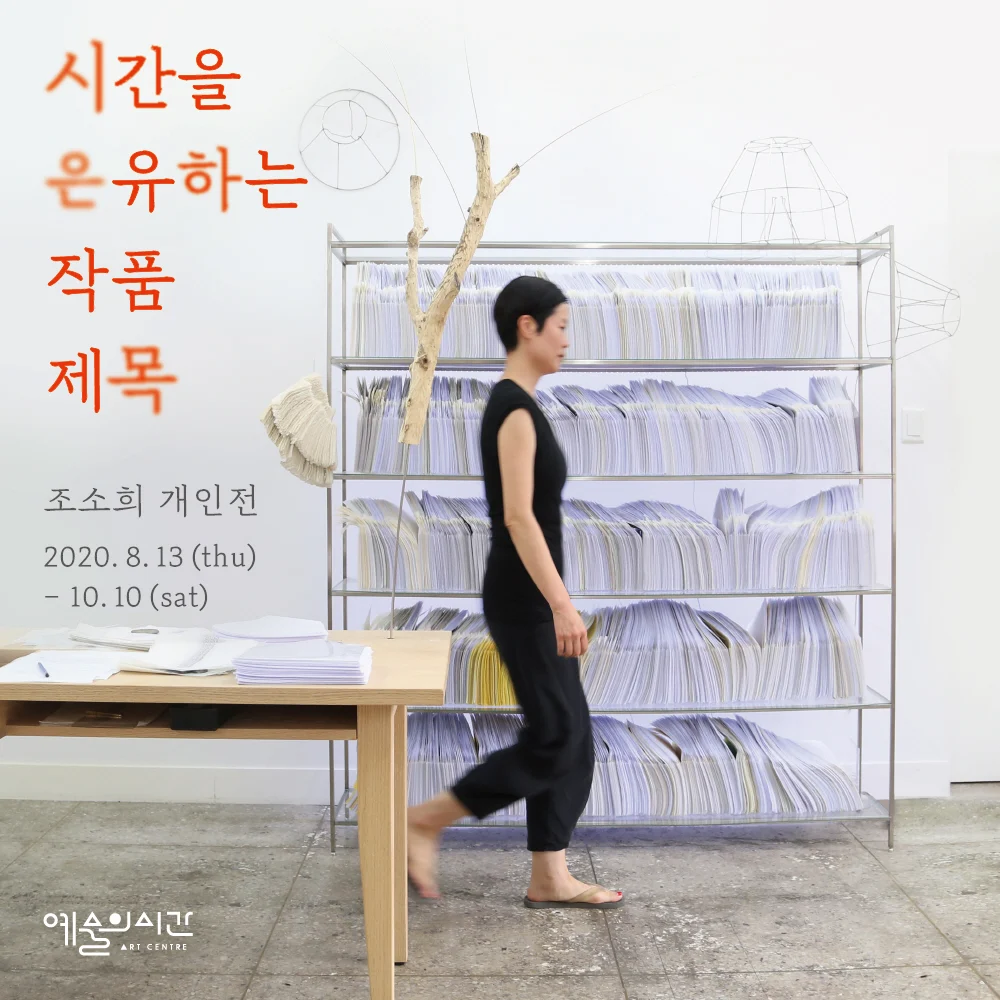

시간을 은유하는 작품제목

A Metaphoric Name for Time

2020. 8. 13. – 10. 10.

아트센터예술의시간 2, 4층

조소희 Cho Sohee

주최 | 아트센터예술의시간

후원 | ㈜영일프레시젼

디렉터 | 주시영

큐레이터 | 이상미

어시스턴트 큐레이터 | 정지은

비평 | 김종길

사진제공 | 조소희

그래픽 디자인 | 어떤디자인스튜디오

교육 프로그램 | 단둘이 아티스트 토크: 허술한 수다(with 조소희)

개인정보 처리방침

아트센터 예술의 시간(이하 “아트센터”)은 정보주체의 개인정보를 중요시하며, “정보통신망 이용촉진 및 정보보호”에 관한 법률을 준수하고 있습니다.

회사는 개인정보취급방침을 통하여 정보주체가 제공하는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

■ 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법

1) 수집하는 개인정보의 항목

– 아트센터는 온라인 소식 발송, 전시 및 프로그램 신청 및 확인, 문의응대, 기타 서비스 신청을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

– 성명, 전화번호, 이메일, 주소

– 서비스 이용 과정이나 사업 처리 과정에서 서비스이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP, 결제 기록, 불량이용 기록이 생성되어 수집될 수 있습니다.

2) 수집방법

홈페이지 내 온라인 상담, Q&A게시판

■ 개인정보의 수집 및 이용목적

아트센터는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

– 성명: 정확한 상담 진행을 위한 기본적인 사용자 정보

– 전화번호, 이메일: 문의 사항에 대한 답변 전달을 위한 연락처 정보

– 주소: 물품 배송 시 참고할 만한 배송지의 확보

■ 개인정보의 보유 및 이용기간

원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

단, 관련 법령에 의한 정보 보유 사유 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다.

1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록

– 보존이유 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 5년

2) 대금 결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록

– 보존이유: 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 5년

3) 정보주체 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록

– 보존이유 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률

– 보존기간 : 3년

4) 로그 기록

– 보존이유 : 통신비밀보호법

– 보존기간 : 3개월

■ 개인정보의 파기절차 및 방법

아트센터는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.

1) 파기절차: 정보주체가 상담을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.

2) 파기방법: 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

■ 개인정보 제공

아트센터는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.

1) 이용자들이 사전에 동의한 경우

2) 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

■ 정보주체 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법

1) 정보주체의 개인정보를 최신의 상태로 정확하게 입력하여 불의의 사고를 예방해 주시기 바랍니다. 정보주체가 입력한 부정확한 정보로 인해 발생하는 사고의 책임은 이용자 자신에게 있습니다.

2) 정보주체는 개인정보를 보호받을 권리와 함께 스스로를 보호하고 타인의 정보를 침해하지 않을 의무도 가지고 있습니다. 비밀번호를 포함한 개인정보가 유출되지 않도록 조심하시고 게시물을 포함한 타인의 개인정보를 훼손하지 않도록 유의해 주십시오. 만약 이 같은 책임을 다하지 못하고 타인의 정보 및 존엄성을 훼손할 시에는 「정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률」 등에 의해 처벌받을 수 있습니다.

3) 정보주체는 언제든지 등록되어 있는 자신의 개인정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다. 혹은 개인정보관리책임자에게 서면, 전화 또는 이메일로 연락하시면 지체 없이 조치하겠습니다.

4) 만14세미만 아동의 경우, 법정대리인이 아동의 개인정보를 조회하거나 수정할 권리, 수집 및 이용 동의를 철회할 권리를 가집니다.

5) 귀하가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청하신 경우에는 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 또한 잘못된 개인정보를 제3자에게 이미 제공한 경우에는 정정 처리결과를 제3자에게 지체 없이 통지하여 정정이 이루어지도록 하겠습니다.

6) 아트센터는 이용자의 요청에 의해 해지 또는 삭제된 개인정보는 “회사가 수집하는 개인정보의 보유 및 이용기간”에 명시된 바에 따라 처리하고 그 외의 용도로 열람 또는 이용할 수 없도록 처리하고 있습니다.

7) 만 14세 미만 아동의 경우 법정 대리인이 아동의 개인정보를 조회하거나 수정할 권리, 수집 및 이용 동의를 철회할 권리를 가집니다.

■ 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항

아트센터는 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 “쿠키(cookie)” 등을 운용합니다. 쿠키란 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다. 아트센터는 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다.

1) 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공

2) 귀하는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서 귀하는 웹브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다.

3) 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 회원님이 사용하시는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.

4) 설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보